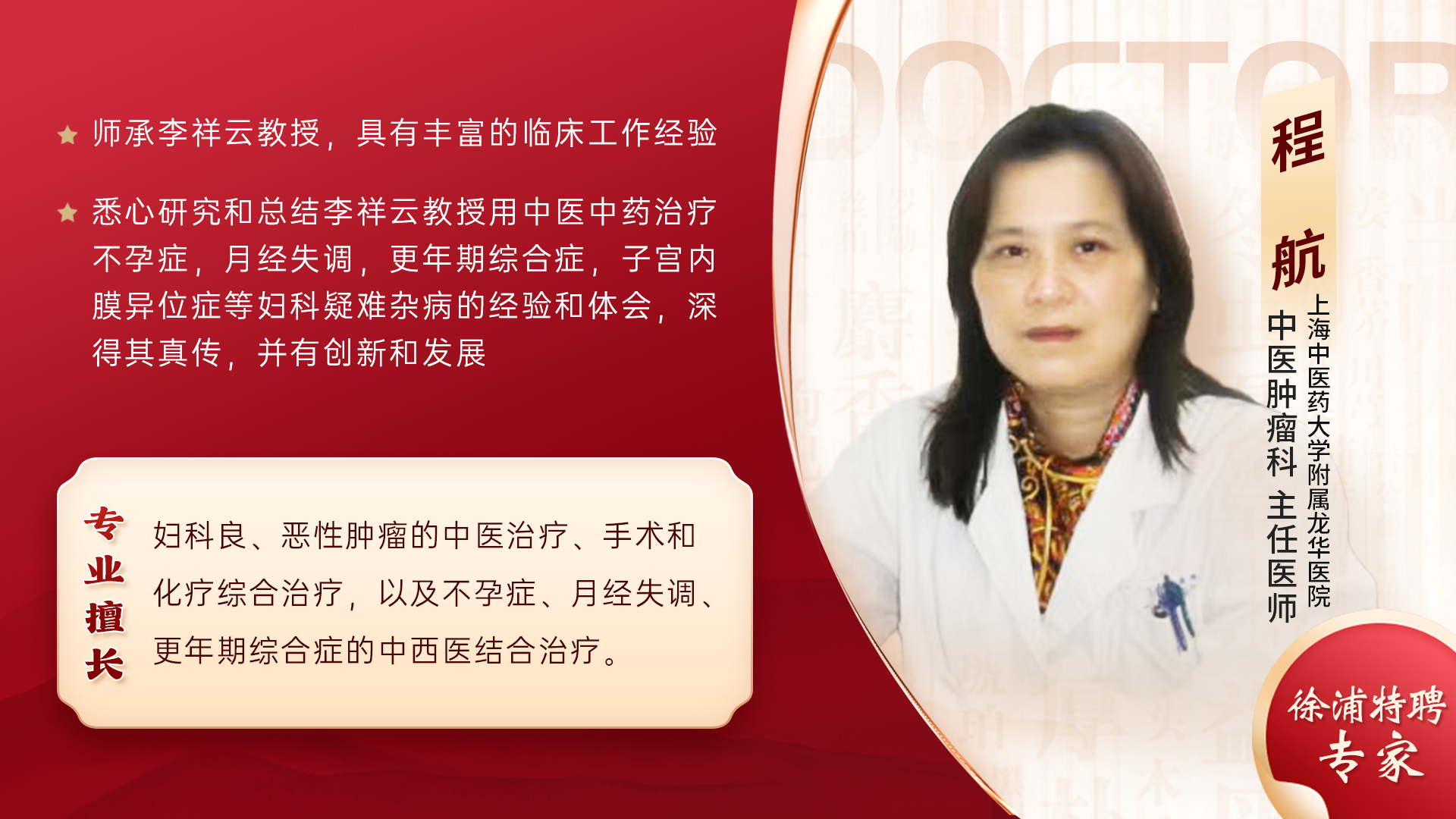

“确诊乳腺癌后总觉得身体虚,不敢运动,怕加重病情或影响治疗效果?” 不少乳腺癌患者会陷入 “运动有害” 的误区。程航主任(上海徐浦中医医院特聘专家)指出,乳腺癌患者并非不能运动,科学合理的运动反而能助力身体恢复—— 在身体耐受的前提下,每天坚持 “温和有氧 + 轻量力量训练”,可增强免疫力、改善治疗副作用,还能降低复发风险,关键是选对运动类型、控制强度。

先厘清:乳腺癌患者运动,有 3 大核心益处

程航主任解释,无论是治疗期(如术后、化疗期)还是康复期,适宜的运动都能为身体带来积极影响:

改善治疗副作用:缓解化疗导致的乏力、恶心,减轻术后上肢水肿(通过促进血液循环),还能改善睡眠质量,缓解焦虑情绪;

增强身体机能:提升心肺功能,增强肌肉力量,避免因长期卧床或活动减少导致的肌肉流失、关节僵硬;

降低复发风险:规律运动可调节激素水平(如降低雌激素)、控制体重,临床数据显示,每周运动 150 分钟以上的患者,乳腺癌复发风险比不运动者低 20%-30%。

她强调,患者运动需遵循 “循序渐进、量力而行” 原则,避免盲目高强度运动,根据治疗阶段调整运动方式。

推荐:每天做这 2 项运动,安全又助恢复

1. 温和有氧运动:首选快走或瑜伽(初级)

快走:适合所有阶段患者,尤其是术后恢复期或化疗期身体较虚弱者。每天 30 分钟(可分 2-3 次完成,每次 10-15 分钟),速度以 “能正常说话、不喘气” 为宜,选择平坦路面,穿舒适运动鞋。快走能促进全身血液循环,缓解乏力,且无需特殊场地或装备,安全性高;

初级瑜伽:适合康复期患者,每天 15-20 分钟,选择 “温和拉伸” 类体式(如猫牛式、婴儿式、坐姿扭转),避免过度弯腰、跳跃或负重动作。瑜伽可放松肌肉、改善身体柔韧性,还能通过呼吸调节缓解情绪,帮助心理康复。

2. 轻量力量训练:侧重上肢及核心训练(术后需遵医嘱)

适用阶段:术后伤口愈合、上肢水肿缓解后(通常术后 1-2 个月),或康复期患者;

具体方式:每天 10-15 分钟,使用弹力带(低阻力)做 “侧平举”“手臂屈伸”(锻炼上肢肌肉,预防术后上肢功能受限),或通过 “靠墙静蹲”(每次 30 秒,锻炼核心及下肢肌肉)。力量训练需控制强度,以 “运动后肌肉轻微酸胀、次日可恢复” 为度,避免过度用力导致伤口牵拉或肌肉损伤。

运动前,程航主任给 3 个关键提醒

评估身体状态:运动前若出现发热、严重乏力、伤口疼痛或上肢明显水肿,需暂停运动,待症状缓解后再恢复;化疗期间若白细胞过低(低于 3.0×10⁹/L),需避免户外活动,可在室内做简单拉伸;

做好热身与放松:运动前 5 分钟热身(如慢走、关节环绕),避免突然运动导致拉伤;运动后 5 分钟放松(如慢走、深呼吸),帮助身体平稳过渡;

个性化调整:术后患者需避免过早做上肢高举(如举过头顶)动作,康复期患者可逐渐增加运动强度(如快走速度、弹力带阻力),但需经医生评估后进行,不可自行盲目加量。

程航主任的关键提醒

乳腺癌患者运动无需追求 “高强度、长时间”,重点在 “规律坚持”。即使每天只运动 10-15 分钟,长期积累也能带来明显益处。若不确定自身适合的运动方式,可咨询主治医生或康复师,制定个性化运动方案。“运动是乳腺癌康复的‘助力剂’,科学运动、安全运动,才能更好地促进身体恢复,降低复发风险。”

(文章来源:39健康等网络健康科普平台)